艺术|梵高与蒙克:同样疯狂不同人生

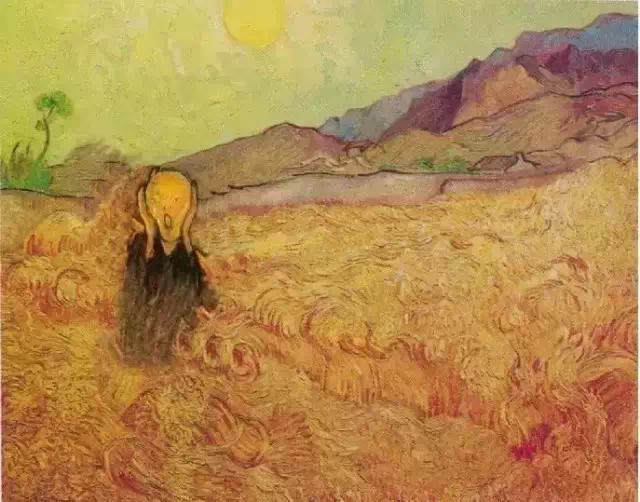

在血红色天空映衬下,一个蓝衣人手捂双耳,张嘴尖叫。这是蒙克的名画《呐喊》,2012年5月3日,在拍卖场上,创出了约1.2亿美元的高价。此画知名度高还在于,在手机输入的表情符里,有一个和《呐喊》中的人物极度相似的小人头,用于表现惊恐。可是,即便是在如此高的知名度下,仍然有很多人认错人。一位朋友在朋友圈晒出了孩子临摹的这幅画,结果有人留言:“哦,梵高”。面对这样的留言,是否有必要放一张《绝望》来表达心情……

在一些普通观众看来,《呐喊》似乎和梵高的很多作品一样充满着强烈的主观色彩:线条是扭曲的,色彩浓郁对比强烈,关键是表达的情绪也有些类似,扑面而来的悲哀让人透不过气来,挣扎的痛苦让人感同身受。其实,这并不奇怪,专家们把梵高列入“后印象主义”,把蒙克划为“现代表现主义”,不过在很多人看来他们都是一派:传统绘画的“造反派”。从时间和传承上来看,梵高的作品深深地影响了二十世纪艺术,其中就包括表现主义,而蒙克正是表现主义的代表人物。

不过,从专业的角度看,两位画家还是有区别的。梵高的绘画更贴近于生活的真实,他的笔触尽管躁动,但是仍有阳光、生命与希望。这一点连蒙克都大为叹服,他曾说:“在他短暂的一生里,梵高没有让他的火焰熄灭,相反在他最后的几年,这些燃烧着的火焰充当了他的画笔,但也燃尽了他最后的精力。我曾经想,也曾经希望,我能有更多的钱维持自己的生活,以便我能够跟随上梵高的脚步。”

蒙克所画的人物,犹如舞台剧的各个角色,每种特定的姿势代表一种特定情绪,类似于某种身体语言,是心灵之火的闪烁,因而他创造的男人和女人都不是现实的,这就是他的表现主义。蒙克曾坚称,印象派并不适合于自己的艺术。他对描写现实的任意一个断面也不感兴趣,他要描写的是那种充满了情绪内涵的,且具有巨大感染力的状态。

人类境遇中总是存在一些共同的东西,发疯、忧郁、惊恐……文学家用文字来释放这些,而画家用画笔来逃避,总之,文字和绘画都有类似的治疗作用。曾有心理学家们认为,艺术家存在潜在的精神病的倾向,而艺术创作则有助于防止潜在的精神错乱表面化。有些画“只能是疯子画的”,蒙克也曾这样自述,而他和梵高就是这样的“疯子”。

梵高割耳自残、住院治疗,这些几乎就是他的标签了。而蒙克的家族,曾经有过一位艺术家、一名作家、一个主教和一位卓有成就的历史学家。可是,这个家族也一直深受疾病的困扰。蒙克5岁时,肺结核首先夺去了母亲的生命,9年以后姐姐索菲亚病故,他的哥哥也只活了30岁,而小妹妹劳拉最终精神错乱。蒙克对于家族病的遗传一直恐惧不安,“疾病、精神错乱和死亡这个恐怖的黑三角,从我摇篮时代便跟随了我整个一生。”事实上,1908年,蒙克曾因患精神分裂症进入丹麦哥本哈根的一个疗养院休养,病愈后回挪威隐居。

此外,蒙克构思《呐喊》时曾听到“一声尖叫”,这声尖叫很有可能来自精神病院。近年来,有人研究后“锁定”《呐喊》的地点是挪威首都奥斯陆的埃克伯格山的一条小路。这里离当时城里最大的屠宰场和精神病院都很近。而蒙克也曾提到自己当时“又累又病”,这时的蒙克还没精神分裂,但情绪上心理上一直有“病”。

两位画家还有一处相似的地方是为情所困,为爱发狂。梵高有个心爱的表姐,他向她求婚遭到拒绝,但对她的思念依然难断,甚至,他将手放在她家的灯火上而严重烧伤。多年后,他俩再相遇时,梵高仍想与她结婚,但遭到家人的反对,最后他发现自己倾注了热情却与爱日渐疏远,这促使梵高埋头于绘画世界。而蒙克的情感经历丰富多彩,还曾经有女性因为求爱被拒而举枪相向,蒙克竭尽全力想夺下枪,结果枪响了。蒙克失去了左手中指的一截手指。而此事让蒙克备受谴责,他开始回避,每日借酒消愁,结果在旅行到哥本哈根时,住进了精神病院

与梵高不同的是,蒙克似乎比梵高更幸运。梵高英年早逝,蒙克的画到处都是阴郁、死亡和悲哀,但是蒙克并没有早死。梵高生前不被认可,而蒙克赶上了时代。

微信扫一扫

关注该公众号